Wiesenvögel in Bremen

Dank der Bemühungen im Wiesenvogelschutz sind einige Arten schon wieder häufiger zu sehen.

Wenn sich niemand darum kümmert, gibt es diese Bilder nicht mehr. Hier ein frisch ausgeschlüpftes Brachvogelnest im Bremer Blockland

(Arno Schoppenhorst)

Wenn sich niemand darum kümmert, gibt es diese Bilder nicht mehr. Hier ein frisch ausgeschlüpftes Brachvogelnest im Bremer Blockland

(Arno Schoppenhorst)

Wiesenvögel nehmen fast überall in Deutschland stark ab. Vielfach brechen die Populationen binnen weniger Jahre zusammen, und in zahlreichen Grünlandgebieten sind die schönen Balzrufe der Kiebitze, Brachvögel oder Uferschnepfen mittlerweile gar nicht mehr zu hören.

Ein Hauptproblem ist der fehlende Nachwuchs, und hierfür sind v.a. die hohen Brutverluste auf den Wiesen verantwortlich, die bei der maschinellen landwirtschaftlichen Bearbeitung im Frühjahr passieren. Wenn im April das Grünland mit der Walze, der Wiesenschleppe, dem Striegel oder Güllewagen getrimmt wird, erleiden bodenbrütende Vogelarten fast immer Totalverluste. Anders als früher, wo der Landwirt erstmals im Juni mit seinem alten Deutz und dem knapp 2 Meter langen Mähbalken ausrückte, um die Grasernte einzufahren, wo all die Bewirtschaftungsabläufe noch recht langsam über die Bühne gingen, wo letztlich die Vögel noch viele Wochen Zeit hatten, um ihren Nachwuchs zu produzieren, ist unter den heutigen Bedingungen im „Normalgrünland“ praktisch keine unbeschwertes Brüten mehr möglich. Wenn es einer Schnepfe dennoch gelingt, ihr Gelege durchzubringen, landen die geschlüpften Küken oft unweigerlich in die Mähwerke. Diese haben heute eine Arbeitsbreite von bis zu 8 Meter, rollen bereits Anfang Mai an und schneiden das Grünland in Höchstgeschwindigkeit runter.

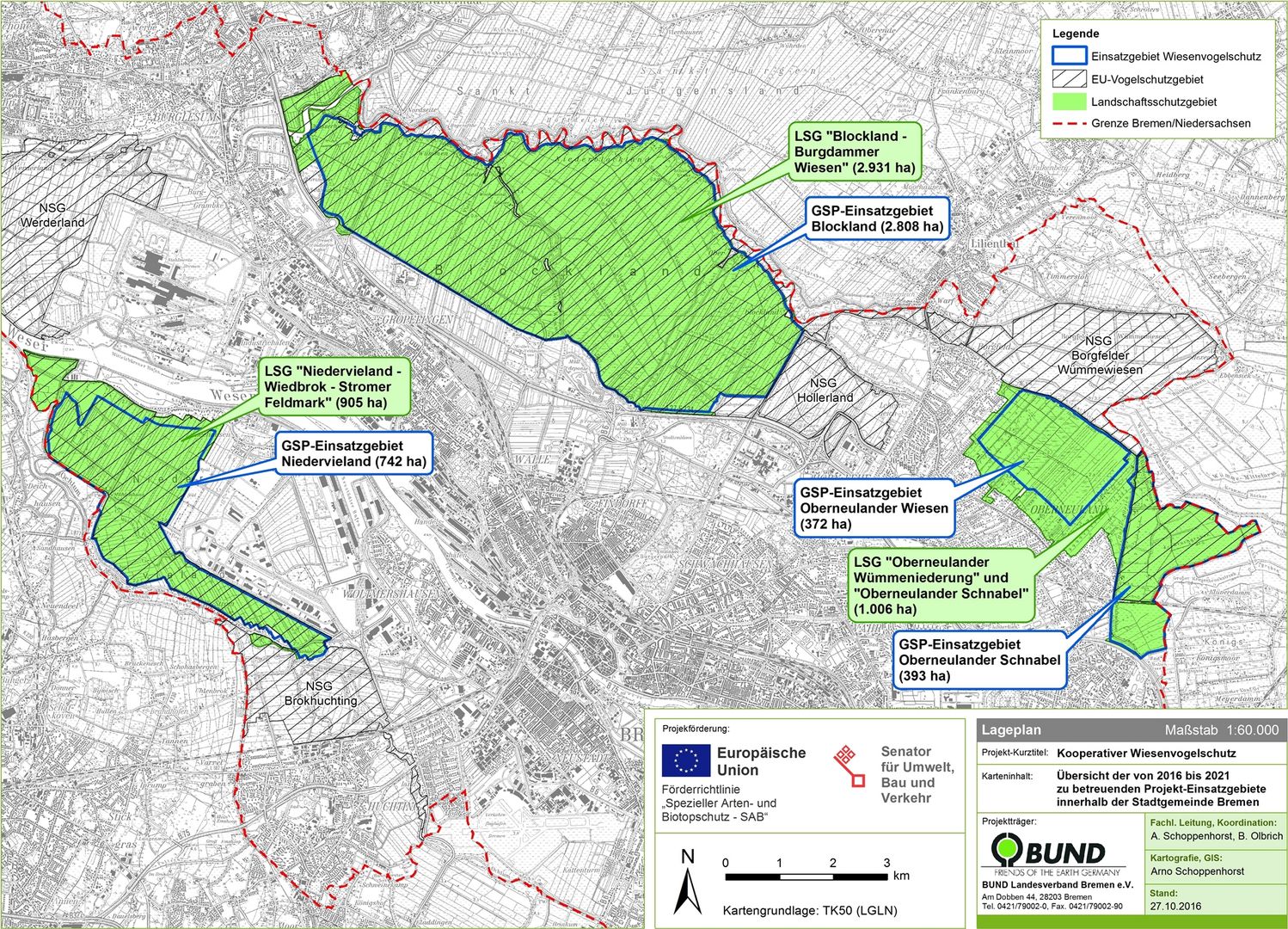

Übersichtskarte der Einsatzgebiete des BUND-Wiesenvogelschutzprogramms in Bremen

(BUND Landesverband Bremen e.V.)

Übersichtskarte der Einsatzgebiete des BUND-Wiesenvogelschutzprogramms in Bremen

(BUND Landesverband Bremen e.V.)

Auch in den bremischen Wiesengebieten, d.h. im Blockland, Niedervieland oder in Oberneuland, haben sich die Lebensbedingungen unserer Wiesenwatvögel in den letzten Jahren leider erheblich verschlechtert. Was also tun, um die heimische Vogelwelt irgendwie zu erhalten oder wiederzubeleben, dabei aber die Funktionsfähigkeit der Landwirtschaft nicht zu beeinträchtigen?

Dieser Frage ging der BUND bereits 2004 auf den Grund, setzte sich mit den hiesigen Landwirten zusammen, diskutierte über Ideen und Lösungen und probierte dann in den Jahren 2005 bis 2007 ein „Freiwilliges Gelegeschutzprogramm“. Mit dem Ziel, den Kiebitzen, Schnepfen usw. wieder zu Bruterfolg zu verhelfen, wurden Schutzmethoden entwickelt und praktisch angewendet. Am Ende dieser Pilotphase war nicht nur ein praxistaugliches und erfolgversprechendes Konzept entwickelt, sondern zeigte sich auch auf Seiten der Landwirtschaft ein immer stärkeres Engagement. Grund genug, für das Programm eine EU-Förderung zu beantragen und dieses als festes Schutzinstrument in unseren Vogelschutzgebieten im Blockland, Niedervieland und in Oberneuland zu verankern.

Heute haben sich die Wiesenvogelbestände wieder sichtbar erholt, werden jedes Jahr wieder Jungvögel produziert, leisten die Landwirte wie selbstverständlich jedes Jahr wichtige Beiträge für den Wiesenvogelschutz und erfreuen sich alle über die gemeinsamen Erfolge. Und wie genau funktioniert das?

Dank der Bemühungen im Wiesenvogelschutz sind einige Arten schon wieder häufiger zu sehen.

Zunächst werden im Frühjahr alle Brutplätze, die bei der Wiesenpflege zerstört werden können, systematisch markiert. So sieht der Landwirt die Nester vom Traktor aus und fährt nichts kaputt.

Limikolenküken sind Nestflüchter - kaum geschlüpft, laufen sie schon umher. Kükenschutz ist daher eine große Herausforderung! Hier sind kreative Ideen gefragt.

Ein intakter Lebensraum ist die wichtigste Voraussetzung für den Wiesenvogelschutz. Offene Landschaften bieten den Tieren Sicherheit vor Prädatoren. Nasse Blänken sorgen für ein hohes Nahrungsangebot.

Ganz alleine funktioniert es nicht. Um die Naturschutzziele zu erreichen bedarf es vieler Kooperationspartner

14. September 2023 | Pressemitteilung

10. August 2023 | Pressemitteilung

08. Juni 2023 | Meldung

23. Oktober 2022 | Meldung

31. Mai 2022 | Meldung

15. Dezember 2021 | Meldung

26. Juli 2021 | Meldung

07. Mai 2021 | Pressemitteilung

16. April 2021 | Meldung

24. März 2021 | Meldung

15. März 2021 | Meldung

12. Juni 2020 | Meldung

BUND-Bestellkorb